看護師の私がフットケアを知らなかった

私は、地域包括支援センターに勤務していた頃、

運動・口腔栄養・フットケア・認知症予防など

介護予防事業担当者となり、研修に参加しました。

介護予防事業の研修の中で「フットケア」は、

看護師として触れる機会がほとんどなかった内容で

まさに目からウロコ。

「フットケアについて、もっと早く知りたかった・・。」

というのが正直な気持ち。

1 0代から足首の捻挫を繰り返していた私は、

0代から足首の捻挫を繰り返していた私は、

あまりに知らなかった「足のこと」

「また、足の捻挫をやってしまった」を何度も繰り返し、

どうしたら足に良いのか考えることもなかった。

ただ何となく靴を選び、履いていました。

私が看護学生だった頃、

足のことは、ほとんど学ぶことはなかった。

整形外科の病棟勤務時代も、

足の病気の患者さんを看る機会はごくわずかでした。

もっと医療者としても、

多くの人に「自分の足に関心を持って、セルフケアすること」を

認知する必要性があると思いました。

そこで、担当者研修を担当していた会社へ、

ドイツ式フットケアのフスフレーゲを学びに行きました。

フットケアとは、「自分の足に関心を持つ」こと

フットケアとは、単に足爪を切るだけでなく、

足爪や皮膚を本来足の機能を発揮できる状態に戻すこと。

在宅高齢者で独居の方だと、自分で足爪が切れなくなり、

在宅高齢者で独居の方だと、自分で足爪が切れなくなり、

足爪が伸び放題になっている方が、

結構いらっしゃいます。

爪切りニッパーで、上手くカットできないことが、

かなり多いのです。

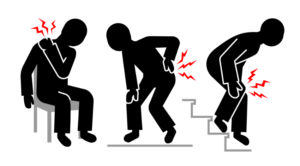

分厚くなった爪や足裏にタコ(胼胝)やウオノメ(鶏眼)があると、

靴が履きにくいだけでなく、足裏のセンサー機能が働かなくなるので、

転倒しやすい要因になります。

そこで、ドイツ式フットケアのフスフレーゲでは、

そこで、ドイツ式フットケアのフスフレーゲでは、

ネイルマシーンを使用して、分厚くなった爪を整えたり、

タコやウオノメを削ります。

フスフレーゲ(フットケア)を行うことにより、

短時間で足がキレイになるだけでなく、

立つ・歩くなど、日常生活行動(ADL)がスムーズになります。

「足腰が弱ったら大変」と思い、

体操やウォーキングなど、励んでいる方が多いと思います。

確かに、

身体の筋力をつけることも大事です。

土台の足がきちんと機能していないと、

バランスを崩して転倒してしまいます。

足トラブルなく、一生使える足を作る必要がある。

それには、

「フットケア=自分の足に関心をもつ」のも、

私は健康への必須項目のひとつだと考えます。

靴が足に及ぼす影響は大きい

フットケアでは、単に足のことだけではなく、

靴についても、気をつける点がたくさんあります。

靴はオシャレの一部と思われがちですが、

靴はオシャレの一部と思われがちですが、

靴選びや履き方により、足への影響が多いのです。

女性が履くヒール靴では、足指がつま先に集合し、

足の中足部(タコ・ウオノメ多発エリア)に体重が集中。

足の中足部は、足アーチ(土踏まず)の横アーチ部分。

横アーチが広がると、靴の足幅が広がる開帳足という状態に。

足幅が広がり、オシャレな靴選びの選択肢が狭まることなるのです。

ヒール靴など足先が狭くすぼまった靴は、

ヒール靴など足先が狭くすぼまった靴は、

足指を中心に寄せてしまいます。

いわゆる外反母趾や足指の変形は、

地面を捉える・バランスを取る足指の機能低下を起こし、

歩行の効率も悪くなる。

足にとっては、無理な姿勢は続くので、

身体への負担は大きい。

仕事によっては、パンプスを履かなければいけない人など、

1日中足を酷使し続けて、足が変形し機能不全を起こしています。

それは、知らぬ間に進み、年齢を重ねていくと、

それは、知らぬ間に進み、年齢を重ねていくと、

肩・腰・膝などの関節痛の原因になっていくのです。

その現実を理解して、靴選びや履き方も含めて、

靴が足の健康へ及ぼす影響は大きいのです。

訪問フットケアを開業した理由

足爪や趾(足指)に痛みが出る原因には、

・白癬菌(水虫)の足爪感染で、爪が厚くなり、

靴などで圧迫して生じるもの。

・間違った足爪の切り方(深爪)による、

陥入爪などがあります。

・足爪周囲などに溜まった角質がトゲになって痛みが出る。 などがあります。

「何か症状があれば、医療機関を受診して診てもらおう」

「何か症状があれば、医療機関を受診して診てもらおう」

そう思うと多いのですが、

「はて? 足爪の診察は、どの診療科を受診すればよいのだろうか・・?」

と迷うことはありませんか?

足爪のトラブルは、

皮膚科や整形外科などで処置してもらうことが多いようです。

しかしながら、

思ったような処置や治療をしてもらえないケースがあるのです。

同じ診療科であっても、

各医療機関の設備や処置方法にばらつきがあるためです。

フットケアならば、フットケア専門を行っている技術者が、

必要な処置器具や知識を持っているので安心です。

足爪や足裏のタコやウオノメなど、

痛いと動くのも億劫になります。

高齢者だと、動かないと筋力低下したり、

生活活動範囲の幅が縮小。

転倒のリスクも上がっていきます。

足の爪が伸び放題で、とても人に見せられない。

靴を履くと足が痛いけど、自分ではどうしようもない。

そう思っている人が多いのです。

ただでさえ、見てもらいケアをしてもらうまでに

ハードルが高い状況。

放置しても決して良いことはありません。

妊娠期や子育てに忙しい女性だと、

ゆっくりフットケアをしてくれる、

フットケア・サロンなどに行く暇もない。

自宅でなら、小さい子どもがいても安心。

ちょっとのすき間時間でフットケアをして、

リフレッシュできたら良いのではないか?

女性ほど、人生の中で足の変化が大きいし、

子どもの成長に必要な足のことを知っておいてほしい。

私自身が経験・後悔したことから、

ぜひ多くの人に足のことを関心をもってほしい。

そんな足のお悩みの方を何とかお助けしたいと思い、

訪問看護で培った経験を活かして、

訪問フットケア専門の看護師として開業しました。

「足は身体の土台であり、健康の土台」

人生100年の今、生きている限り、

自分の身の回りのことは自分で行い、

思うように行動できること。

足は数十キロにもなる、

頭でっかちの身体を支える大事な土台。

建物でもそうですが、土台がしっかりしないと、

身体である躯体を支えることができません。

「足は身体の土台であり、健康(生活)の土台」

私は、そのことを多くの方に知っていただき、

楽しく人生を謳歌してもらいたい。

だからこそ、

みなさん、もっと自分の足に関心を持ちましょう。

そのお手伝いするつもりで、

私はフットケアを皆さんにお勧めしていきます!

医療と福祉の現場で25年余りの看護師としての経験から、

医療と福祉の現場で25年余りの看護師としての経験から、

これからの大介護時代を乗り切るには、

現在の医療・介護サービスでは不十分だと感じています。

これからは、自分自身で少しでも身の回りのことなど、

生活全般に自立した生活ができないと、

生きていくことが難しくなる。

より一層、

ひとりひとりが自立した生活を求められるでしょう。

そのひとつの大切な要素として、

フットケアがあると思います。

快適な人生の歩みのために、

少しでも早く・今からでも、

自分の足を大事にしていきましょう!

訪問看護BLUE*GREEN 田﨑 直子

お問い合わせ・ご相談は、お気軽に

ちょっとしたことでも、お気軽にご相談ください。